Em julho de 1797, cerca de quatrocentos indígenas sublevados ingressaram armados na Vila Nova de Pombal, no sertão da Bahia, ameaçando expulsar os portugueses. O principal líder da sedição chamava-se José Félix Cabral e o seu objetivo mais imediato era destituir o capitão-mor da vila para que ele próprio fosse aclamado ao cargo. A sedição arrefeceu após a ida de Cabral para Salvador, onde acabou sendo preso e morreu na prisão. Seu sobrinho, Victoriano Francisco, após viajar até a cidade e confirmar a morte do tio, iniciou um novo levante, no mês de outubro, ameaçando, novamente, os moradores portugueses e pondo em alerta as autoridades locais. Apropriando-se do vocabulário político da época, Victoriano Francisco ingressou na vila aos gritos de “Rei morto, Rei posto” pois reivindicava suceder a Cabral como capitão-mor. Acabou sendo preso na cadeia local. À noite, antes que fosse amarrado ao tronco, seus apoiadores retornaram, disparando arcos e armas de fogo, e conseguiram libertá-lo. A ação acabou com uma vítima fatal, do lado dos revoltosos, e um português ferido (Traslado, 1798; Santos, 2024).

Nas duas ocasiões descritas acima, os indígenas de Pombal foram apoiados por Constantino Pereira Ribeiro, capitão-mor da Vila de Nova Mirandela, localizada a cinco léguas de distância. Lá, os seguidores de Victoriano se refugiaram após a sua espetacular fuga da cadeia, a fim de tramarem uma grande rebelião que reuniria outras tantas povoações indígenas sertanejas, a exemplo de Aramari e Natuba (Nova Soure). Ao menos é o que temiam, alarmadas, as autoridades locais e moradores, que recorreram ao governador da capitania da Bahia, Fernando José de Portugal (1788-1801).

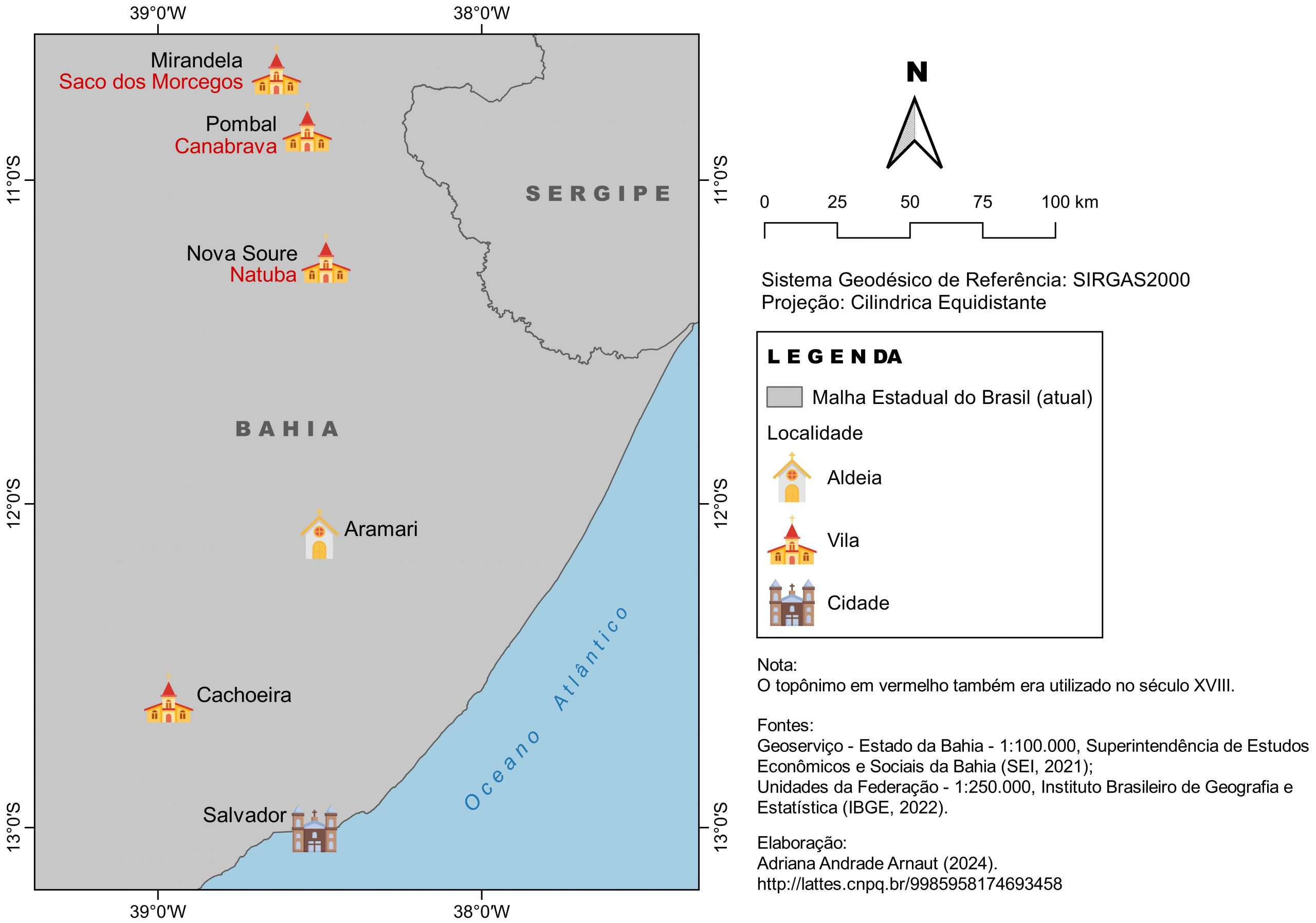

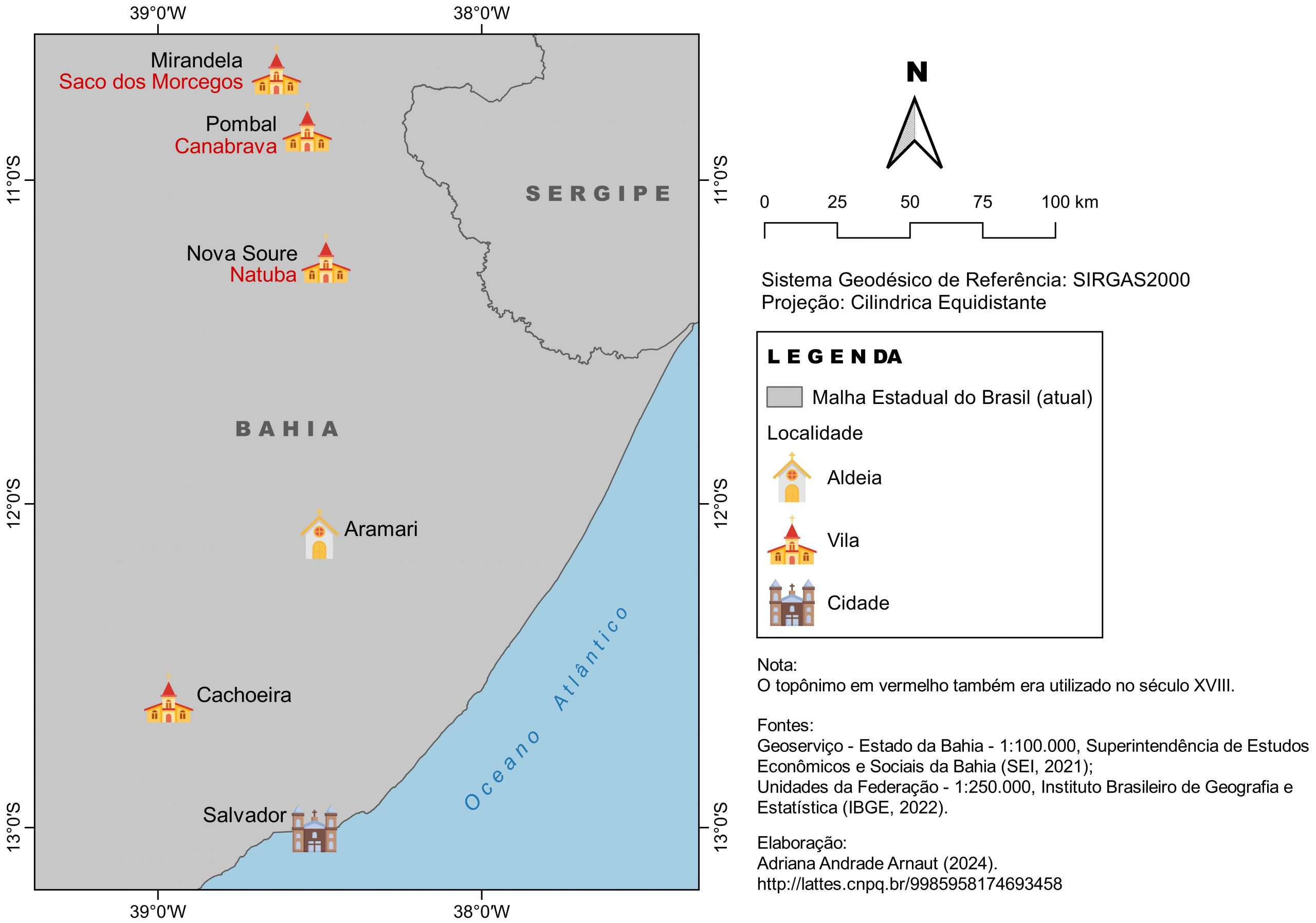

Mapa da região onde aconteceu a Conjuração dos Kiriris

De início, cabe uma explicação acerca da denominação adotada para identificar o episódio em tela: “Conjuração dos Kiriris”. Enquanto movimento de agitação política e de ameaça à ordem estabelecida, o “ensaio de sedição” protagonizado pelos indígenas do sertão baiano faz jus ao termo “conjuração”. Os revoltosos se reuniram em torno de uma pauta específica – destituir o capitão-mor da vila e proclamar um novo ocupante para o cargo –, mas o verdadeiro objetivo da mobilização era outro: recuperar a posse das cinco léguas de terras que ficavam entre Pombal e Mirandela. Sendo assim, foi um movimento de clara motivação política (Santos, 2024).

Quanto à designação étnica “Kiriri”, ela não aparece na documentação relativa à conjuração. Seus protagonistas são identificados como “índios de nação” e “índios nacionais”, expressões que indicam sua condição de habitantes originários daquelas vilas. No entanto, não há dúvida de que se tratavam de indivíduos do grupo étnico Kiriri ou Kariri (Dantas et al., 1992). De fato, Pombal e Mirandela constituíam antigos aldeamentos convertidos em vilas por força da legislação indigenista da década de 1750, em particular a Lei de Liberdade dos Índios, de 6 de junho de 1755, e o Diretório dos Índios, de 17 de agosto de 1758. Nova Pombal corresponde à antiga aldeia de Santa Teresa de Canabrava e Nova Mirandela à da Ascensão do Senhor do Saco dos Morcegos. Ambas haviam sido fundadas pelos jesuítas na segunda metade do século XVII, juntamente com Natuba, que deu origem à vila de Nova Soure, e Geru, que originou a vila de Nova Tomar, na capitania de Sergipe (Leite, 2006). Como o termo Kiriri (em vez de Kariri) predomina nas fontes jesuíticas que descrevem os aldeamentos citados, decidimos por adotá-lo.

As tensões em torno da terra no sertão baiano remontam ao início da presença portuguesa na região, intensificando-se a partir da segunda metade do século XVII. Grandes sesmeiros como Garcia d’Ávila e seus descendentes assenhoraram-se de amplas extensões sertanejas, sem, efetivamente, ocupá-las. Em vez disso, franquearam o acesso a fazendeiros e curraleiros que avançaram, progressivamente, com suas lavouras e criações de gado, sobre as terras indígenas. Buscando salvaguardar parte da população nativa para o seu próprio redil espiritual, os missionários advogaram a concessão de terras para as missões, o que redundou no conhecido Alvará de 23 de novembro de 1700, que reservou uma légua em quadra para cada aldeamento indígena sertanejo (Dantas et al, 1992).

Durante o primeiro levante ocorrido na vila de Pombal, segundo testemunha o seleiro e lavrador Manoel Pereira Sardinha, homem branco, casado e morador no sítio da pedra, termo da vila do Itapicuru de Cima, os sublevados chegaram ao ponto de “arrombar as casas dos portugueses, despejando-lhes os trastes, botando-os na rua e, aos próprios portugueses tirariam a vida, se estes se não tivessem retirado” (Traslado, 1798). Por ocasião do segundo levante, Victoriano teria produzido uma grande “desordem”, razão pela qual foi preso. O momento de maior tensão, entretanto, se deu no dia seguinte à sua fuga da cadeia, quando retornou à vila e se apresentou na praça “com uma escolta de índios armados, desafiando aos portugueses, para que lhe saíssem ao encontro e o tornassem a prender”. De acordo com a testemunha, “como os portugueses eram poucos, não ousaram de o fazer, antes se retiraram”. Por fim, o próprio Victoriano, dissuadido do conflito pela intervenção de dois anciãos indígenas, se retirou para Mirandela “com os da sua tropa” (Traslado, 1798).

Manoel e outras quatorze testemunhas do inquérito foram ouvidas entre os dias 24 e 29 de novembro de 1797 pelo juiz ordinário da vila do Itapicuru, Manoel da Silva Guedes, seguindo as ordens emanadas do governador, que havia sido notificado dos levantes pelas três principais autoridades existentes na vila: o juiz ordinário, Ângelo da Silva, o vigário da freguesia, Albano de Souza Nunes, e o diretor, Jerônimo de Souza Gomes. Dos quinze homens que testemunharam, dez eram brancos, apenas quatro eram indígenas e somente um foi classificado como pardo (Traslado, 1798).

Como já foi referido, a sedição teve início quando Cabral destituiu o capitão-mor Rafael (sobrenome não identificado) para ser proclamado como novo ocupante do cargo. A agitação chamou a atenção das autoridades da região. Por motivo que não foi possível apurar com precisão, Cabral se deslocou até a capital acompanhado pelo juiz ordinário da vila, de nome Paulo. Algumas testemunhas dão conta que Cabral pretendia obter, das mãos do governador, a patente de capitão-mor. No entanto, o também indígena Ângelo da Silva, que passou a ocupar o cargo de juiz ordinário, narrou, em sua missiva ao governador, que ele próprio havia sido o responsável por mandar Cabral à cidade, que já se encontrava preso. De todo modo, a morte de Cabral, na cadeia de Salvador, provocou a eclosão do segundo levante, liderado por seu sobrinho.

Fosse apenas uma questão de destituição do capitão-mor, a sedição talvez não tivesse despertado a intervenção do governador da capitania. Tampouco, ocasionaria o temor e a fuga dos portugueses que moravam em Pombal. Quase todas as testemunhas e autoridades ouvidas apontam que o propósito da sublevação era não apenas expulsarem os portugueses da vila, como também “ficarem senhores de todas as terras de seus arrabaldes, e que distam desta vila à de Mirandela, que são cinco léguas pouco mais ou menos” (Traslado, 1798).

À semelhança das demais povoações portuguesas, a população masculina adulta das aldeias e vilas indígenas estava organizada em corpos de ordenanças. O posto de maior autoridade era o de capitão-mor, seguido do de sargento-mor e do de capitão. No caso das povoações indígenas, não era incomum que os indivíduos com reconhecida autoridade na comunidade (os chamados “principais”) recebessem os postos mais altos da ordenança, fazendo com que a liderança conquistada internamente e o poder delegado pelas autoridades coloniais se concentrassem nos mesmos indivíduos. Esse processo pode ser visto como uma espécie de “tradução” da política nativa em termos europeus e vice-versa (Rocha, 2013).

O cargo de capitão-mor não era meramente figurativo. Implicava em uma ascendência política e militar sobre homens autorizados a portar arcos e armas de fogo, bem como em uma maior proximidade com os representantes do poder colonial (missionários, juízes, ouvidores, e, após o Diretório, diretores das povoações). Isso, no entanto, não impedia divergências e, até mesmo, conflitos envolvendo aqueles sujeitos. Sirva de exemplo a grande revolta indígena ocorrida no aldeamento de Reritiba, na capitania do Espírito Santo, na década de 1740. O capitão-mor Manoel Lopes de Oliveira foi fundamental, num primeiro momento, para conter os ânimos contra os jesuítas, tornando-se, posteriormente, um dos principais líderes da rebelião.

Pode-se imaginar, portanto, que a destituição do capitão-mor e a disputa pela posse das cinco léguas não fossem objetivos distintos, muito menos contraditórios. A ocupação do referido posto certamente fortaleceria a posição política de Cabral na comunidade, dando-lhe respaldo para encampar a luta pela retomada das terras. Essa hipótese é reforçada pelo apoio dado à rebelião, desde o início, pelo capitão-mor de Mirandela. Juntos, os dois líderes kiriris poderiam reunir as tropas das duas vilas contra os portugueses.

Embora a presença portuguesa na região remontasse ao século XVII, como já foi dito, a implantação do Diretório e a expulsão dos jesuítas favoreceram o seu avanço. Um dos princípios defendidos no Diretório era a “mistura” entre portugueses e índios visando promover a suposta “civilização” destes últimos. Para tanto, os diretores deveriam incentivar a ida de colonos para as novas vilas concedendo-lhes terras e privilégios. Embora o Diretório tivesse ampliado o espaço de atuação indígena na sociedade colonial (tornando possível, por exemplo, sua nomeação para juízes e vereadores), ele também incrementou a intromissão de não indígenas nas terras dos antigos aldeamentos, que já eram uma pequena fração do território anteriormente ocupado pelas populações nativas.

Os relatos sobre a sedição de 1797 falam da oposição entre “índios nacionais” e “portugueses”, mas devemos imaginar como plausível a presença de outros grupos populacionais na região, inclusive de ascendência africana, livres ou escravizados. Desta convivência (que é anterior ao próprio Diretório) teriam surgido trocas culturais e interações sociais importantes. De outro modo, como explicar a presença de um “índio mandingueiro” entre os seguidores de Victoriano? José Mandinga, nome atribuído a este personagem, foi um dos principais líderes da sedição, tornando-se a única vítima fatal da ação que libertou Victoriano da cadeia. Ele não foi o primeiro indígena a quem se atribuiu a fama de mandingueiro na colônia. Embora o termo “mandinga” se referisse a práticas de origem africana, estas foram adotadas por diversos grupos étnicos e sociais tanto no Brasil quanto no reino.

Até onde sabemos, a Conjuração dos Kiriris de 1797 não se converteu na temida revolta que teria sacudido o sertão baiano. Em contrapartida, no ano seguinte, a cidade de Salvador amanheceu alarmada com os panfletos sediciosos de um ensaio de sedição bem mais conhecido e referenciado pela historiografia: a Conjuração dos Alfaiates. Mesmo assim, o levante indígena sertanejo iniciado na vila de Pombal foi uma clara demonstração da capacidade de mobilização e resistência que caracteriza a luta indígena no Brasil desde a colônia até a atualidade.