Cá entre nós, todo mundo já ouviu falar do Brasil Holandês.

É um daqueles assuntos que há muito ultrapassou as muralhas acadêmicas. Quem não conhece Maurício de Nassau, o famoso “príncipe humanista nos trópicos”, patrono de pintores e naturalistas, mas que não se furtava a atuar no tráfico negreiro, escondidinho atrás de testas de ferro? Quem nunca admirou o patrimônio histórico da cidade do Recife, em particular das “pontes dos tempos de Holanda” cantadas por Lenine? Quem, enfim, não se lembra dos “três grandes heróis da nossa nação”, descritos por Reginaldo Rossi como “o negrão Henrique, o branco Negreiros e o índio Filipe, o Camarão”, em versos que reiteram a imagem mítica das “três raças” unidas pelo Brasil (que aliás nem existia ainda como nação) contra os flamengos?

Quase todo mundo sabe que, no século XVII, a República dos Países Baixos – mais conhecida entre nós como Holanda – fundou a Companhia das Índias Ocidentais, como parte de seu projeto de formação de um império global. E, em sua agressiva expansão ultramarina, a partir de 1624, a Companhia atacou e assenhoreou-se do nordeste açucareiro do Brasil, tomando-o das mãos de outro colonizador igualmente agressivo: Portugal.

Ambas as potências pretendiam dominar o tráfico de escravos no Atlântico sul, a produção de açúcar e tabaco e a extração de pau-brasil. Eram, todos esses, valiosíssimos bens, demandados por uma Europa que se modernizava e urbanizava. E que desejava aparecer nas ruas e salões trajando exuberantes tecidos coloridos de vermelho, roxo e laranja e empanturrar-se de bolos e quitutes açucarados.

Os Países Baixos, em guerra de independência contra a Espanha desde 1568, passaram a atacar as colônias lusitanas quando Portugal foi incorporado à Monarquia Hispânica e adveio a União Ibérica (1580-1640). Os reis da Casa de Habsburgo passaram a governar conquistas no Oriente e no Ocidente. Daí, até os navios flamengos ancorarem nos litorais da Bahia, Pernambuco e Angola foi questão de tempo.

Sim, todo mundo já ouviu falar do Brasil Holandês. Contudo, o que menos gente talvez saiba é que aquele momento singular da história moderna foi um viveiro de rebeldes.

A rebeldia, por exemplo, interferiu no rumo dos eventos na Salvador dominada pelos holandeses (1624-1625). De início, as forças luso-brasileiras expulsas da capital e reagrupadas no Recôncavo Baiano foram lideradas por ninguém menos que o bispo do Brasil, D. Marcos Teixeira. Cercaram a cidade com uma linha de estâncias. Quem tentava sair, geralmente morria: o coronel Johan van Dorth, tentando romper o certo, foi decapitado em julho de 1624. Literal e metaforicamente acéfalo, o comando flamengo foi transferido ao incompetente e cachaceiro coronel Albert Schouten. E, com sua morte (ao final de 8 dias de estupendas bebedeiras), o poder passou para as mãos de seu irmão Willem, ainda menos estimado entre os recrutas.

Quando a armada restauradora vinda da Europa bloqueou também as saídas por mar e iniciou o bombardeio de Salvador, a soldadesca neerlandesa esfomeada revoltou-se. Depôs Willem Schouten, trancou-o no xilindró e pressionou pela rendição, que terminaria por ocorrer dias depois, em 1 de maio de 1625.

O primeiro capítulo do Brasil Holandês já começou agitado por um motim. E não seria o último.

No mar, diante das condições adversas da travessia atlântica, há notícias de levantes de marinheiros, do lado holandês e do português. Em 1630, a Companhia das Índias Ocidentais voltaria ao ataque, desta vez capturando Olinda e Recife. Nos 24 anos seguintes, estenderia seu controle sobre diversas capitanias açucareiras do norte, e mais sobre territórios da África Ocidental, em Angola e São Tomé.

Multiplicaram-se, naquelas décadas, rebeliões de maior ou menor intensidade, expressas de formas as mais diversas. Foram recorrentes as ameaças e levantamentos de soldados, sempre atormentados por duras condições de vida. Em pleno calor da Segunda Batalha dos Guararapes (1649), por exemplo, grande parte da soldadesca flamenga cruzou os braços, indignada pelos atrasos em seus soldos, deixando seus oficiais perplexos. Isso facilitou a ação do comandante português Francisco Barreto de Meneses e de seus mestres de campo, que acabariam por impor uma derrota decisiva a seus inimigos.

As fontes registram disputas entre portugueses e holandeses pelo estabelecimento de alianças com grupos indígenas, cuja amizade poderia trazer vantagens decisivas. Os indígenas sabiam fazer valer sua força e negociar benefícios e maiores graus de autonomia. Só para se ter uma ideia, em 1645, 150 potiguaras reuniram-se em uma assembleia na vila de Tapesserica (a 60 quilômetros do Recife, sede do governo holandês), redigiram e assinaram um documento. Exigiam dos Países Baixos o direito de autogoverno, formando câmaras de vereadores indígenas. As autoridades, apreensivas com a reivindicação sem precedentes, concordaram. A guerra reiniciada naquele ano, todavia, impediria essa surpreendente proposta de se realizar.

Não é exatamente uma revolta, é verdade. Porém, considerando o massacre sofrido pelos povos indígenas desde o século XVI, foi um gesto político desafiador, que só se tornou possível pelo poderio subjacente àquele documento. Por detrás da petição, subentende-se uma advertência. Talvez uma ameaça.

Finalmente, sucederam-se ainda várias conspirações de senhores de engenho. A maior delas seria a Insurreição Pernambucana, em 1645, liderada por João Fernandes Vieira.

Rebelião não apenas contra os Países Baixos, mas, em certa medida, também contra Portugal.

D. João IV, o rei português aclamado ao final da União Ibérica, dera sinal verde aos planos de insurreição por volta de 1644. Quando ela estourou, no entanto, o governo neerlandês passou a ameaçar invadir Lisboa e destroná-lo. El Rei, temeroso, tentou por diversos meios abandonar os pernambucanos revoltados. Cogitou até mesmo desistir de vez do Brasil Holandês, cedendo a metade norte do Brasil a seus inimigos e ainda lhes pagando indenização, em troca de um acordo de paz que preservasse a metade sul e o território português na Europa.

Os insurretos, por sua vez, chegaram a insinuar que buscariam o apoio de outros príncipes europeus em sua luta contra os holandeses. Só a partir de 1648 D. João IV assumiria o controle da luta em Pernambuco. Depois de muitas hesitações e reveses, em 1653 ordena o ataque final a um Recife enfraquecido, levando os flamengos à capitulação no ano seguinte.

Mas a coisa não para por aí. Para além desses atos de insubordinação no plano militar, o Brasil Holandês foi celeiro também de uma forma inusitada de rebeldia: a da pena.

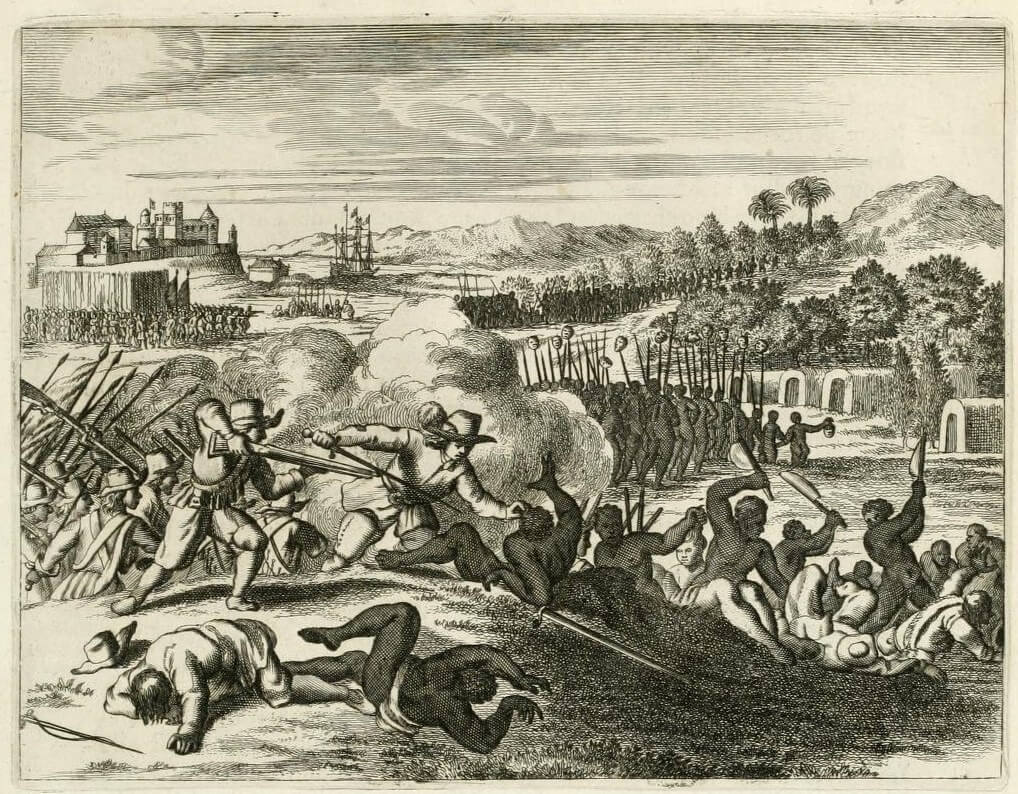

Nos primeiros anos do conflito, em particular no episódio da Jornada dos Vassalos, a escrita de livros e panfletos a respeito da Guerra Holandesa – que seguia a pleno vapor durante as lutas, no século XVII – foi controlada pela fidalguia e pelo clero de Portugal e da Espanha. A expulsão dos flamengos de Salvador foi relatada, pintada, cantada em prosa e verso, formulando a imagem consagrada da nobreza europeia como a falange corajosa que, diante da convocação do rei, atravessou o oceano e massacrou os “rebeldes e hereges” flamengos nos trópicos.

A partir de 1630, porém, quando a segunda invasão holandesa sobreveio em Pernambuco, a coroa não foi capaz de repetir o feito da Bahia, em 1625. A situação econômica e militar da Monarquia Hispânica deteriorara-se, com sucessivas bancarrotas e com o recrudescimento da Guerra dos Trinta Anos (1618-1648). Não houve outra Jornada dos Vassalos. Os magros reforços enviados por Lisboa e Madri foram incapazes de retomar as capitanias açucareiras.

A economia e as milícias locais passaram a ter um peso crescente: primeiro na resistência ao avanço da Companhia das Índias Ocidentais, em 1632-1637; depois, com o advento da Insurreição Pernambucana, em 1645-1654, na guerra para retomar o território.

As obras escritas nesses anos e no período posterior ao cessar-fogo, consequentemente, mudam a perspectiva pela qual a Guerra Holandesa é narrada. Atribuem agora o protagonismo heroico não mais ao marquês de Fulano ou ao fidalgo D. Sicrano. Ao contrário, primeiramente enaltecem os senhores de engenho enraizados no Brasil e, em um segundo plano, personagens das etnias dominadas pelos portugueses, sobretudo negros e indígenas.

Trata-se de uma transfiguração crucial para a forma como o Brasil era e seria compreendido posteriormente. Até ali, passados 150 anos de história colonial, a elite da América Portuguesa jamais tivera a oportunidade de pintar-se como heroica.

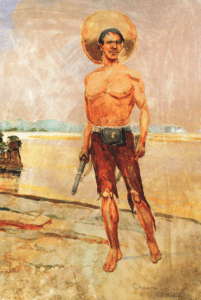

Na mentalidade dos letrados dos séculos XVI e XVII – ancorada em tradições provenientes da Idade Média – só era decoroso que a posição de protagonista dos episódios históricos ficasse reservada a figuras da alta nobreza ou das casas reais europeias. As conturbações vividas no Brasil, contudo, permitiram que homens como João Fernandes Vieira, mestiço que ascendera socialmente durante o Brasil Holandês, Filipe Camarão, um líder potiguar, e Henrique Dias, um ex-escravo e capitão do terço dos negros, fossem representados como detentores das mesmas (ou quase) virtudes associadas à elite branca europeia, como a bravura, a fidelidade, a perícia das armas.

Esta rebelião representacional contra os modelos retóricos estabelecidos – valendo-se deles para subvertê-los – era inédita na cultura portuguesa. Nos textos anteriores à Guerra Holandesa, negros e indígenas eram caracterizados como bravios, sub-humanos. Agora, aparecem como novas versões dos modelos de heroísmo da época, comparáveis a Júlio César, a Rolando, a Alexandre o Grande – ícones guerreiros da Antiguidade e da Idade Média. A pele negra de Henrique Dias, por exemplo, é apontada como inferior, mas que esconderia uma “alma branca” excelente. Daí frei Manoel Calado, autor de uma das obras mais importantes do período, O valeroso Lucideno, aludir a ele como “negro na cor, porém branco nas obras e no esforço” (CALADO, 1648, p. 37).

Ainda que aos olhos do século XXI se trate de uma observação depreciativa e racista, no contexto do século XVII a frase foi pensada como um elogio radical.

Esta maneira inédita de falar das populações no Brasil incluía até mesmo a intervenção divina. Obras como O valeroso Lucideno incluem episódios em que figuras como Nossa Senhora e São Francisco intervêm diretamente no curso da guerra. Procuravam, com isso, retratar uma elite açucareira eleita pelo Altíssimo para restaurar os domínios católicos das mãos dos calvinistas. E, com isso, retomar o avanço da catolicização universal, interrompida por Lutero e pelos demais reformadores. Acima da luta imperial, uma luta celestial pelas almas. E, no pelotão de frente, os brancos, mestiços, negros e indígenas que travavam a “Guerra da Liberdade Divina”, na famosa expressão de frei Calado.

Nada disto, é claro, decorreu de um reconhecimento por parte das elites nobres europeias. Veio, ao contrário, do patrocínio de obras históricas por parte, especialmente, do senhor de engenho João Fernandes Vieira. Ele compreendeu o valor da obra histórica como veículo para adquirir visibilidade e pleitear recompensas por sua participação na guerra, para si e para seu grupo político em Pernambuco. Recompensas que incluíam pensões, mas também mercês simbólicas que abriam as portas da nobreza.

Como observou o historiador Evaldo Cabral de Mello, esta elite açucareira considerava-se a responsável pela restauração do Brasil. Em breve, passaria a reivindicar o status de nobreza, exigindo títulos e controle das instituições e cargos decisórios locais, como a câmara de vereadores e o posto de governador. Uma nobreza precisava dar-se a ver, persuadir o conjunto do corpo social de sua excelência e mérito superior. As obras históricas, desafiando os modelos representacionais clássicos, reivindicavam espaço a esses “novos aristocratas”, lançavam mão desta rebeldia representacional para catapultar a açucarocracia a níveis jamais imaginados.

Ao menos, era o plano. Haveria resistências a este projeto. Em primeiro lugar por parte da coroa portuguesa.

Mas essa já é outra história.