Na quaresma de 1755, antes da publicação das leis de liberdade dos índios e da criação da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, alguns moradores de Belém, descontentes com tais medidas, por pouco não se levantaram em “uma sublevação manifesta”. A presença de dois regimentos que guarneciam a cidade, segundo acreditava o bispo do Pará, D. Frei Miguel de Bulhões e Sousa, levou os inconformados com o fim iminente da escravidão indígena a desistirem de uma ação aberta e violenta. Mas nem por isso deixaram de tramar uma “conspiração”.

Tal plano teria chegado aos ouvidos do bispo por intermédio de uma “pessoa eclesiástica, fora do sigilo sacramental”. Um certo Manuel Pinheiro Muniz havia dito que alguns moradores de Belém, “violentados de que Sua Majestade lhes não permitia os seus índios como escravos, escreveram a El Rei de França por Caiena [atual capital da Guiana Francesa] oferecendo-lhe esta conquista, e pedindo-lhe com a maior instância que viesse logo tomar posse dela”. D. Frei Miguel pediu providências ao ouvidor-geral, recomendando-lhe sigilo total, e escreveu a Lisboa contando os fatos como mais uma manifestação das “erradas imaginações” dos moradores e dos “escandalosos desatinos” ocorridos sempre que se defendia a liberdade dos índios no Maranhão e Grão-Pará (Arquivo Histórico do Itamaraty, doc. 15). As autoridades em Lisboa não acreditavam que os franceses de Caiena se lançariam à conquista do Pará em nome do seu rei, pois naquele momento a França mantinha boas relações com Portugal. Mesmo assim, foram tomadas providências para defender a cidade de Belém de uma invasão (AHI, doc. 15).

Logo após a descoberta das supostas intenções sediciosas, decidiu-se pela prisão imediata de Manuel Pinheiro Muniz, que conseguiu fugir depois de insistir que nada sabia a respeito. Para obrigá-lo a denunciar os envolvidos, sua esposa e cunhado foram capturados a pretexto de averiguações do Santo Ofício. Interrogados, contaram tudo o que as autoridades queriam ouvir: que “o lugar em que a dita conspiração se ajustou foi no Engenho do Itapecuru, na boca do rio Acará; o tempo foi quando o padre Roque Hunderpfundt, da Companhia de Jesus, estava fazendo os exercícios de Santo Inácio, e os autores” eram o mesmo padre Roque, o senhor do engenho e sargento-mor da Ordenança João Furtado de Vasconcelos, e o padre Miguel Angelo de Morais. O padre Roque seria, na verdade, o mentor intelectual do plano, pregando “a todos aqueles filhos espirituais que eram sumamente covardes em se sujeitarem às leis de Sua Majestade pelo que respeitava à liberdade dos índios, ao mesmo tempo, que buscando o amparo de El Rei de França, e oferecendo-lhe o domínio deste Estado lhe havia de conservar os índios como escravos” (AHI, doc. 15).

Roque Hunderpfundt era um protegido da rainha D. Maria Ana de Áustria, mas tinha ordem para deixar o Pará desde a época em que a sedição foi planejada (Instituto de Estudos Brasileiros/Universidade de São Paulo, cód. 1.24, 1.42 e 43.101), acusado de facilitar o contrabando de ouro vindo de Mato Grosso (AZEVEDO, 1999, p. 263). João Furtado de Vasconcelos andava envolvido no cativeiro irregular de índios e muitos anos antes da conspiração sua família estava sob a mira da Coroa portuguesa. Para se ter uma ideia, João de Abreu Castelo Branco chegou para governar o Estado do Maranhão em 1737 trazendo ordens para vigiar de perto os Furtado de Vasconcelos (Arquivo Histórico Ultramarino, cód. 209, fls. 98v-99 e 115v-116).

A participação de um jesuíta refletia a insatisfação da Companhia de Jesus com a perda da tutela (governo) temporal sobre os índios. De acordo com as leis de liberdade (1755) e o Diretório (1757), que substituiu o Regimento das Missões (1686), os missionários exerceriam apenas a tutela espiritual sobre os nativos. E com a criação da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, os padres foram proibidos de comerciar livremente os produtos de suas fazendas e de enviar mercadorias para Portugal por intermédio de procuradores, devendo depositar os gêneros nos armazéns da companhia de comércio, igual aos outros produtores (ASSUNÇÃO, 2004, p. 204-205).

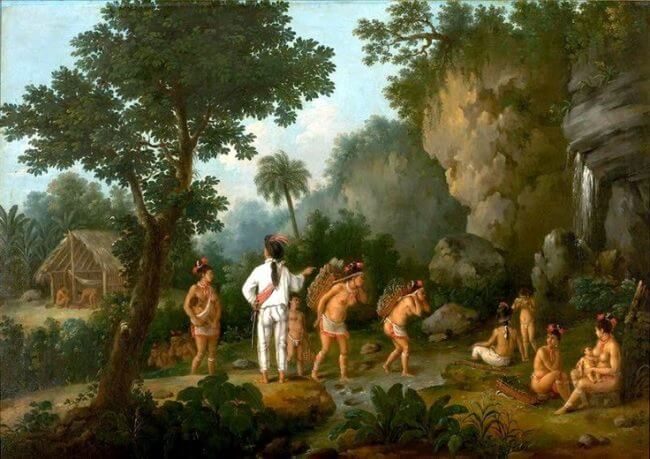

Os moradores, por sua vez, sentiam-se violentados pelas leis de liberdade dos índios. Explorar o braço indígena era considerado um direito daqueles cujos antepassados haviam conquistado e povoado a terra, defendendo-a de invasões estrangeiras e garantindo a soberania portuguesa. Também não se mostraram muito receptivos ao plano de uma companhia de comércio, responsável pela introdução de africanos escravizados no Pará e no Maranhão.

Com a descoberta do plano sedicioso, Manuel Pinheiro Muniz foi enviado para o Reino. O senhor do Engenho do Itapecuru, João Furtado de Vasconcelos, ficou preso na Fortaleza da Barra, incomunicável e sob cerrada vigilância até do “comer que lhe for porque lhe não vá algum escrito dentro”. O padre Miguel Angelo, frequentador assíduo da casa de João Furtado, foi para bem longe, “dizer missa a Nossa Senhora do Amparo”. Pela falta de lugar na cadeia pública, o governador Mendonça Furtado ordenou que os outros sediciosos fossem enviados em canoas, dois a dois, para o Rio Negro (MENDONÇA, 1963, t. 2, p. 798-800 e p. 833).

Há indícios de que João Furtado de Vasconcelos foi enviado preso a Portugal e depois inocentado nos autos de uma devassa que teria sido aberta. Sua família não sofreu perseguição ou confisco de bens, talvez porque o governador quisesse evitar acusações de tirania. Ele mesmo avaliou que a prisão não traria grandes prejuízos à família, pois João Furtado tinha vários filhos capazes de cuidar dos negócios (MENDONÇA, 1963, t. 2, p. 832-835).

Também há controvérsias sobre o castigo reservado aos religiosos. Expulso do Pará, o jesuíta Roque Hundepfundt, de origem germânica, teria conseguido se libertar do cárcere e voltado “para sua pátria por ocasião do terremoto de Lisboa”, de acordo com o padre Serafim Leite (1949, t. VII, p. 353). Mas, D. Frei João de São José e Queirós, bispo do Pará, apresentou outra versão, dizendo que dois clérigos de má conduta, ao que tudo indica os padres Roque e Miguel Angelo, estavam “um preso, por inconfidente, em um fortim; e o outro desterrado em Cachéu depois de vários trabalhos” (Revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, 1847, t. 9, p. 43).

Na falta de um nome mais fiel e adequado, o que aconteceu no Pará ironicamente no período litúrgico em que os cristãos costumavam se recolher, pode ser chamado de “Sedição do Engenho do Itapecuru”, ainda que não tenha ido além da conspiração. Para o historiador Arthur César Ferreira Reis, ela foi um movimento nativista carregado de “sentimentos nacionalistas ou antilusitanos” (1966, p. 137-141). Mas, para a historiografia que se dedicou a revisitar o tema do irredentismo e das revoltas coloniais, os conspiradores expressaram um “pragmatismo político” ao buscar – ou ao menos planejar – travar contato com nações estrangeiras, “com as quais supostamente estabeleceriam novos laços de vassalagem”. Em outras palavras, uma “troca de soberania” (FIGUEIREDO, 2005, p. 69-70). Por isso, o malfadado episódio se encaixava perfeitamente naquilo que Antônio Rodrigues da Costa classificou em um célebre parecer ao Conselho Ultramarino como um dos “perigos” para as monarquias que estendiam sua soberania a territórios ultramarinos, surgido “quando os vassalos, aborrecendo o governo presente com a violência com que são tratados […] desejam livrar-se da obediência do príncipe a quem servem, e melhorar de fortuna na de outro” (RIHGB, 1845, t. 7, p. 481).

Mesmo sendo um crime de alta traição por cogitar o recurso à soberania de outro rei, a sedição – ou simplesmente a conspiração a que se limitou – foi tratada como mais um obstáculo a ser superado em um momento de mudanças no Estado do Grão-Pará e Maranhão, que se amplificariam anos depois: o fim da escravidão indígena (1755/1757), a fundação de uma companhia de comércio nos mesmos moldes do Pará e Maranhão para Pernambuco e Paraíba (1759) e a expulsão da Companhia de Jesus de Portugal e seus domínios (1759).

Os perigos de uma revolta, de fato, eram reais e as autoridades coloniais perceberam isso claramente. Não à toa, o governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado propôs a reimpressão das leis de liberdade de 6 e 7 de junho de 1755 sem as palavras “lei” e “liberdade”, para evitar reações contrárias dos donos de escravos, ao mesmo tempo em que endureceu com os religiosos, principalmente os jesuítas, incentivando a publicação de uma lei pela qual a Coroa tomaria as suas fazendas. As terras seriam distribuídas a título de mercê a quem as autoridades julgassem capazes de cultivá-las ou aos mais “beneméritos”, e o serviço dos padres passaria a ser pago por meio de côngruas Dessa forma, Mendonça Furtado acreditava ser possível neutralizar a oposição da Companhia de Jesus (MENDONÇA, 1963, t. 2, p. 822-823).

A “Sedição do Engenho do Itapecuru” encontrava-se, portanto, em uma verdadeira encruzilhada de ações e reações, demarcadas pelo ano de 1755, que devem ser aprofundadas. É possível que ela tenha sido urdida um pouco antes, pois as medidas tomadas naquele ano já vinham sendo discutidas pelas autoridades e os moradores sabiam que em algum momento se concretizariam. Por outro lado, os interessados na escravidão indígena podiam estar esperando uma ocasião ou um fato que servisse de estopim para a sedição – talvez a data da publicação das leis de liberdade dos índios. De qualquer modo, o fim do cativeiro indígena, a criação de uma companhia monopolista de comércio e o antijesuitismo (CARVALHO, 2018) compunham um cenário altamente perturbador do cotidiano local e das relações entre a Coroa portuguesa e seus súditos ultramarinos.