No ano de 1570, o clérigo Cristóbal de Albornoz, visitador enviado pelo Santo Ofício ao Vice-reino do Peru para fiscalizar as atividades de missionação, denunciou uma “idolatria” que havia surgido entre os nativos daquela colônia por volta de 1560 e se espalhado pela região mineradora de Ayacucho, local mais afastado de Cusco.

O Taki Onqoy, que é comumente traduzido como “enfermidade do canto” ou “enfermidade da dança”, foi um movimento rebelde ocorrido entre as massas indígenas do Peru colonial. Sua marca central foi a ação de profetas itinerantes que pregavam a iminência de uma guerra cósmica entre os deuses andinos (ou huacas, na língua quéchua) e o Deus cristão, que resultaria na derrota deste último, na morte dos espanhóis e no alagamento de todas as suas cidades. Para que as huacas pudessem se fortalecer e vencer os espanhóis, era necessário que os indígenas renegassem o catolicismo e todos os elementos da cultura espanhola e retornassem aos seus antigos ritos, bailando e fazendo oferendas aos seus deuses.

Esse movimento não levou os nativos a um enfrentamento direto ou luta armada contra os espanhóis, mas ainda assim teve grande efeito sobre a empresa colonial, pois em certo momento a pregação dos profetas resultou na recusa dos indígenas em trabalhar nas minas, o que impactou a principal fonte de riqueza dos colonizadores.

A importância do movimento se dá não apenas pelo seu impacto sobre a exploração de mão de obra indígena no Peru, mas também por mostrar como os povos nativos submetidos à colonização criaram suas próprias narrativas acerca da queda dos Incas e do domínio castelhano sobre o território. Quando olhamos a extensa documentação sobre a América produzida no período colonial, costumamos observar a visão dos colonizadores sobre os povos que aqui habitavam. Os costumes, ritos e a organização social dos povos nativos aparecem filtrados e interpretados pelas lentes europeias. Mas se olharmos bem, esses documentos também podem nos dizer muito sobre como os povos indígenas compreenderam e narraram o processo colonial a partir de conceitos e visões de mundo próprios, e como se organizaram das formas mais diversas para se opor aos colonizadores (Pompa, 2001). Os elementos presentes no Taki Onqoy nos permitem ter um pouco da ideia dessas narrativas, em especial por se tratar de um movimento que ocorreu entre as massas populares andinas e não entre os descendentes da elite incaica.

Para entender melhor o Taki Onqoy, é necessário retornar um pouco ao que era a região andina logo antes da colonização. O território político e multiétnico que conhecemos como Império Inca era chamado pelos nativos de Tahuantinsuyo, que pode ser traduzido como “quatro regiões que se unem em um grupo” (Arcuri, 2009, p. 40). Como o próprio nome nos diz, o território, que se estendia do atual Equador até o Chile e da costa do oceano Pacífico até a Cordilheira dos Andes, era dividido em quatro zonas, que haviam sido dominadas pelo povo quéchua (ou inca) cerca de cem anos antes da chegada dos espanhóis à América. O centro de poder do Tahuantinsuyo era a cidade de Cusco, onde se concentrava a elite incaica. Os demais povos se organizavam em comunidades locais de origem consanguínea, chamadas de ayllus, e tinham seus próprios chefes, os curacas. Cada curaca era responsável por garantir que a comunidade cumprisse com as obrigações exigidas pelo poder central, em especial a mita, modelo de organização do trabalho que previa o envio periódico de grupos de trabalhadores de cada ayllu para servir nas terras do Inca. Após cumprir um turno de trabalho, o grupo era substituído por outro. Nesse sistema de organização, não havia cobrança de tributos em espécie sobre a comunidade, pois o pagamento desse tributo era feito em forma de trabalho (Murra, 2012).

Cada uma dessas comunidades tinha seus próprios locais sagrados — que eram tidos como locais de origem mítica daquele povo — seus santuários e deuses próprios. Dentro da perspectiva andina, essas huacas poderiam ser desde animais ou objetos até os elementos da paisagem no entorno, como as montanhas, os rios e os lagos. Eram reverenciadas pelos ayllus e tinham sacerdotes responsáveis por garantir o vínculo da comunidade com elas, por meio das oferendas, dos sacrifícios de animais e das diversas festas que faziam parte do calendário ritual das comunidades.

Com o processo colonial, os indígenas viram essa forma de organização social ser desfeita ou adaptada em favor da missionação católica e da exploração das riquezas da colônia, em especial a mineração de ouro, prata e mercúrio. O sistema de trabalho estabelecido pelos colonizadores nos primeiros anos ficou conhecido com encomienda ou repartimiento, uma tentativa de adaptação da mita andina ao desejo de enriquecimento dos espanhóis. No novo modelo, alguns beneficiários — em troca dos serviços prestados à Coroa no processo de colonização — passaram a controlar os chefes locais e seus respectivos ayllus, podendo explorar a mão de obra e exigir o pagamento de tributos em espécie (alimentos, roupas, sapatos, metais preciosos…) de cada um desses grupos étnicos. Em contrapartida, os encomenderos ficavam responsáveis por catequizar os indígenas, o que acabou sendo feito de forma bastante desorganizada. O estabelecimento da encomienda foi marcado por condições tão violentas e insalubres que resultou no suicídio de muitos indígenas que queriam se livrar do sofrimento, e em uma série de denúncias por parte de alguns clérigos, assustados com as condições a que os nativos estavam sendo submetidos (Wachtel, 1976).

Além da violência do próprio sistema encomendero, os vinte anos que antecederam o surgimento do Taki Onqoy foram marcados por uma série de conflitos entre os colonizadores que acabaram por impactar grandemente as comunidades indígenas. Após uma tentativa da Coroa espanhola de controlar o poder dos encomenderos e reduzir a exploração da mão de obra indígena, eclodiu uma guerra civil entre os colonizadores. O conflito não poupou os povos nativos.Pelo contrário, muitos encomenderos utilizaram os indígenas como força militar, o que agravou a queda demográfica na região. O historiador Nathan Wachtel afirma que a queda populacional pode ter atingido a cifra de 80% da população em determinadas regiões da colônia (Wachtel, 1976).

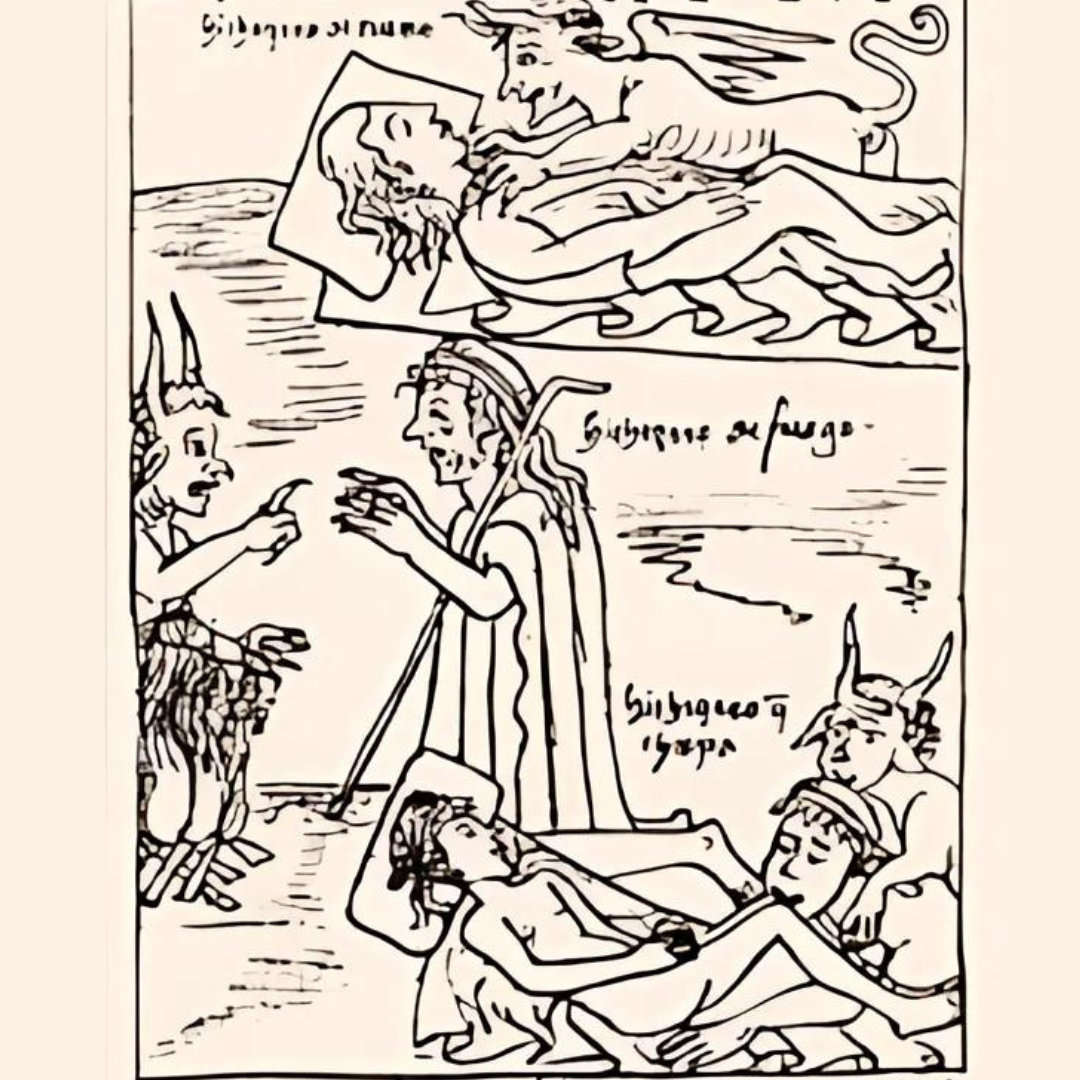

Foi nesse contexto de degradação dos modos de vida tradicionais indígenas e de grande violência que surgiram entre as massas nativas alguns profetas itinerantes, que caminhavam pelos povoados pregando o retorno das huacas e a morte dos espanhóis. O clérigo Cristóbal de Molina, um dos responsáveis por combater o movimento e castigar seus participantes, afirma que os profetas tremiam e rolavam no chão e tinham visões, e que diziam que uma huaca havia entrado em seu corpo. Então, os demais indígenas os levavam a um local e os adoravam, fazendo grandes festas e bebedeiras, que poderiam durar até três dias. Os profetas ameaçavam os indígenas, dizendo que deveriam deixar o cristianismo, pois já não era tempo de Deus, e sim de huacas (Molina, 2010, p. 97. Tradução nossa).

Para voltar a adorar as huacas, os profetas exigiam que os indígenas abandonassem totalmente as práticas católicas e fizessem uma espécie de purificação: jejuavam por alguns dias, evitando alimentos como milho, sal e pimenta; se abstinham de atividades sexuais pelo mesmo período; não podiam usar roupas, calçados ou consumir alimentos de origem espanhola; e, por fim, não podiam entrar nas igrejas e nem participar dos ritos católicos. Após a purificação, os nativos participavam dos rituais de adoração às huacas, que no Taki Onqoy eram feitos em grandes bailes, que podiam durar vários dias, como se pode ver na descrição de Molina. Em diversos documentos, esses bailes aparecem como elementos centrais do Taki Onqoy. Alguns relatos afirmam que os participantes ficavam em completo êxtase e podiam dançar sem parar, até caírem de exaustão. Uma das preocupações que também aparecem nos documentos é o fato de os nativos utilizarem a chicha durante o ritual, uma bebida fermentada de milho, que em grande quantidade causava embriaguez.

Pelo próprio ritual, o Taki Onqoy já era um problema para as autoridades coloniais, tanto religiosas quanto seculares, assim como para os encomenderos. Para as autoridades religiosas, por óbvio, o movimento de rebeldia era inadmissível por seu discurso anticlerical e de vitória dos deuses andinos sobre o Deus cristão. Para as autoridades seculares, por ser um movimento que desafiava diretamente a presença espanhola no território, incentivava a desobediência dos nativos ao modelo imposto pela colonização e profetizava a morte de todos os espanhóis. Para os encomenderos, o Taki Onqoy foi um grande problema na medida em que deslocava uma quantidade significativa de indígenas para os locais onde ocorriam os bailes, nos quais passavam dias dedicados aos rituais e, portanto, não estavam disponíveis para o trabalho.

O ano de 1569 foi ainda mais grave, pois os profetas passaram a incentivar diretamente os indígenas a abandonarem o trabalho exigido pelos encomenderos. Nesse momento, as forças eclesiásticas e seculares se uniram para denunciar os líderes e demais participantes do movimento aos visitadores do Santo Ofício. As denúncias e depoimentos sobre o Taki Onqoy estão nas Informaciones de servicios (ou Informações de Serviços) do visitador Cristóbal de Albornoz (1570, 1577, 1584), e um dos testemunhos afirma que chegaram a participar do movimento cerca de oito mil nativos (Albornoz, 1570). Além disso, é possível verificar nas listas de condenados a grande participação dos caciques que lideravam os ayllus, e que deveriam ser responsáveis justamente por organizar e garantir a disponibilidade de mão de obra nas encomiendas.

Após ouvir o depoimento de diversas testemunhas e acusados de envolvimento com o Taki Onqoy, o tribunal do Santo Ofício condenou os nativos a diferentes penas, que iam desde o trabalho forçado nas obras da Igreja até o açoite público, feito para dar exemplo a qualquer um que se rebelasse contra a colonização. Esta última forma de castigo foi dada especialmente aos caciques envolvidos no movimento.

Embora tenha sido perseguido e condenado pelas forças espanholas, o Taki Onqoy nos ajuda a compreender as formas com que os povos colonizados compreenderam e narraram o processo de colonização a partir de perspectivas próprias, e criaram formas de enfrentar as condições degradantes impostas pelos colonizadores. Se a queda do Tahuantinsuyo se deu com a derrota das huacas, agora o mundo dava a volta e era a vez das huacas vencerem o Deus cristão e de todos os espanhóis serem expulsos da região. A visão de mundo baseada em um tempo cíclico e a crença no retorno das huacas foi fundamental para levar milhares de indígenas a se levantarem contra a imposição do catolicismo e do trabalho forçado pelos espanhóis.