A Revolução Farroupilha foi a rebelião provincial mais longa enfrentada pelo Império brasileiro. No dia 20 de setembro de 1835, os farrapos ocuparam Porto Alegre e exigiram a substituição do governador do Rio Grande do Sul. No ano seguinte, proclamaram a independência e fundaram a República Rio-Grandense. As origens da guerra se encontram na disputa entre duas facções das elites locais que lutavam por fontes de poder e riqueza em um quadro marcado por estagnação econômica, transformações institucionais promovidas pelos governos da Regência e reconfiguração geopolítica no Rio da Prata. Os principais líderes farrapos eram estancieiros-militares, grandes proprietários de terras, gado e escravos na fronteira com o Uruguai e a Argentina. Seus oponentes, os legalistas alinhados ao governo imperial, provinham de setores ligados ao comércio marítimo, à produção de charque e à burocracia administrativa e militar urbana.

A República Rio-Grandense entrou em declínio no início da década de 1840. A falta de recursos materiais e a deserção de chefes e soldados prejudicaram os farrapos. Na Corte, a ascensão de um ministério conservador em 1841 deu impulso a uma ação militar mais agressiva do Império. Em setembro de 1842, Luiz Alves de Lima, o Barão de Caxias, foi nomeado presidente e comandante das armas do Rio Grande do Sul. Ele chegava com a fama de ter derrotado os rebeldes no Maranhão e suprimido a revolta liberal em São Paulo e Minas Gerais. A intensificação da guerra entre blancos e colorados, os dois partidos que disputavam o poder no Uruguai, impôs ainda mais dificuldades aos farrapos, que dependiam de transações com caudilhos e comerciantes do país vizinho.

O exército legalista passou os dois últimos anos da guerra perseguindo e acossando os farrapos na fronteira. As tropas rebeldes, enfraquecidas, dependiam cada vez mais da mobilidade, da utilização de táticas de guerrilha e do refúgio no Uruguai. Caxias apostava nas negociações individuais com os líderes farrapos, divididos por intrigas e diferenças sobre a condução da revolução. Em 1844, o Barão entabulou conversações com os rivais Bento Gonçalves e David Canabarro, os dois principais chefes farroupilhas, acenando com salvo-condutos, anistia e compensações pecuniárias. Quase todos os líderes farroupilhas estavam dispostos a aceitar as condições e encerrar a guerra. Contudo, ainda havia um grande obstáculo a superar.

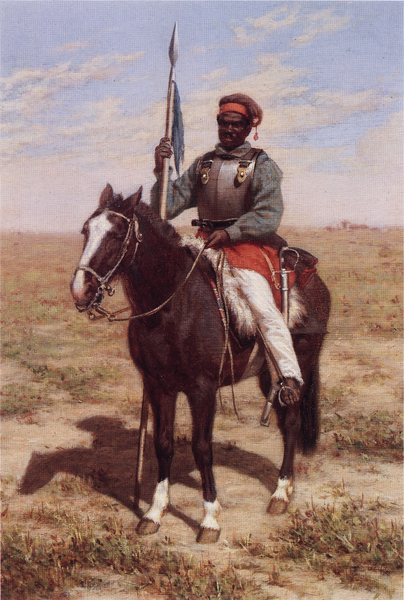

Àquela altura, o exército farrapo tinha como seu principal e mais confiável contingente os batalhões de libertos, tanto os da infantaria como os Lanceiros Negros, da cavalaria. Desde 1836, os farrapos recrutavam escravizados dos legalistas, com a promessa de futura alforria. Nas tratativas com Caxias, alguns chefes, como Bento Gonçalves e Antônio de Souza Netto, exigiam a sua libertação. Outros, como Canabarro e Antônio Vicente da Fontoura, estavam mais propensos a entregá-los para assegurar o fim da guerra. Os escravizados recrutados pelos farrapos eram um problema de difícil solução. Eles não apenas eram o esteio do exército rebelde no fim da guerra, como também representavam um desafio à instituição da escravidão que não devia ser tolerado. Os governos imperiais não poderiam simplesmente libertá-los, pois isso significaria premiar sua rebeldia e oferecer um exemplo subversivo e potencialmente desestabilizador.

A solução encontrada por Caxias foi realizar, em meio às negociações de paz, uma grande operação para derrotar os farrapos. Na madrugada do dia 14 de novembro de 1844, o coronel imperial Francisco Pedro de Abreu atacou as forças que Canabarro reunira no Cerro dos Porongos, metade das quais compostas por soldados negros. Acampados em posição desfavorável e sem munição para suas armas, por Canabarro ter ordenado o recolhimento de seu cartuchame na véspera, os libertos da infantaria foram surpreendidos. A ação resultou num massacre, com cerca de cem mortos, sendo a grande maioria negros infantes. Há fortes indícios de que Canabarro foi conivente e talvez tenha até combinado previamente a operação. Em ofício com sua assinatura, reputado como falso por alguns historiadores tradicionalistas, Caxias afirmava que Canabarro estava ciente do ataque e orientava Chico Pedro a poupar “sangue brasileiro”, particularmente da “gente branca da província ou índios”. Informava, ainda, que o coronel não deveria temer a infantaria inimiga, isto é, os libertos, pois eles seriam previamente desarmados por Canabarro. Tudo ocorreu exatamente como combinado.

De acordo com as instruções imperiais para a pacificação, os libertos deveriam ficar à disposição do governo. Sua alforria incondicional, como pediam alguns chefes farrapos, era uma linha vermelha que não podia ser ultrapassada na negociação. O terrível massacre dos soldados negros em Porongos, na perspectiva do Império e dos senhores escravistas, reduziu o problema e o impacto que seu destino poderia provocar na opinião pública. No dia 1 de março de 1845, Caxias anunciou a pacificação da província e o fim de quase dez anos de guerra.

Na Corte, Ângelo Moniz da Silva Ferraz, um jovem deputado ligado aos conservadores, ganhava destaque fazendo parte da minguada oposição aos gabinetes do quinquênio liberal (1844-48). Orador incansável, aproveitava toda e qualquer ocasião para criticar o governo. Naturalmente, debater a condução da guerra no Rio Grande era uma oportunidade preciosa para brilhar. Em janeiro, ele já criticara o governo por ter recebido um “agente dos rebeldes” (ACD, 17/01/1845, p. 225). Em março, a Câmara dos Deputados recebeu oficialmente a notícia do fim da guerra, justamente quando estavam sendo discutidos os orçamentos dos ministérios, assunto que deixava os parlamentares em máxima vigilância e excitação. Rapidamente, a atribuição de méritos pela pacificação, uma “grande glória” para o Império, entrou na pauta. A oposição atribuía o feito à continuidade da política do ministério conservador. Os representantes do governo defendiam o papel da administração liberal. Desde o início da guerra, os conservadores criticavam os liberais por adotarem uma postura conciliadora com os rebeldes, jocosamente chamada de “política do vinho e da marmelada”. Contudo, quando os regressistas tomaram o poder em 1837, sua política baseada na “pólvora e bala” também foi um rotundo fracasso. Nos últimos dois ou três anos da década de 1830, a República Rio-Grandense viveu seu melhor momento.

Antonio Pereira Rebouças era um dos parlamentares liberais que, de modo idiossincrático, defendia uma postura conciliadora com os farrapos, chegando ao ponto de sugerir, veladamente, o reconhecimento da separação da província. Em abril de 1843, exortava: “Acabe-se a guerra do sul, seja como for”. Segundo Rebouças, havia um “jogo recíproco para perpetuar a guerra” que “tem feito de pobres, ricos; de ricos, riquíssimos; de opulentos, opulentíssimos”. Em resposta, Francisco Gonçalves Martins, seu adversário desde a década de 1830 em Salvador, ponderava que aceitar a separação significaria deixar os cidadãos leais ao Império à mercê da vingança dos farrapos, que cometeriam atrocidades tal como os rebeldes da Sabinada. Rebouças retorquiu afirmando que os farrapos não eram “da natureza dos que fizeram o 7 de novembro”. Gonçalves Martins lembrou que, assim como o chefe colorado Fructuoso Rivera, o “exército rebelde de Piratini” tinha como principal força os escravizados; “convirá pois dar o triunfo a uma fração tal entre nós que se apoia em tais elementos?” (ACD, 11/04/1843, pp.743-751).

O debate entre Rebouças e Gonçalves Martins remete a algumas das principais questões que posteriormente atravessariam as negociações de paz. Por um lado, os interesses aludidos por Rebouças diziam respeito tanto ao destino de verbas do orçamento para a guerra quanto ao fato de comerciantes atuantes no Rio Grande do Sul estarem auferindo lucros exorbitantes em virtude do aumento dos preços do charque e dos couros. Por outro, a fala de Gonçalves Martins não apenas era racista e classista – alusões perversas à escravidão e à “barbárie” de africanos eram habitualmente evocadas para atingir Rebouças, um pardo filho de uma liberta –, como também expressava a preocupação das elites imperiais e da classe senhorial com a prática dos farrapos de libertar escravizados e incorporá-los ao exército.

Obviamente, o tema voltou à tona após a pacificação. Em fins de abril, Ferraz solicitou informações sobre o teor das negociações entre o governo e os farrapos. Se disse alarmado com as notícias de que os escravizados que “combateram contra seus senhores e contra o Império” estavam livres e incorporados ao exército brasileiro (ACD, 30/04/1845, pp. 909-913). Incomodados pelas acusações da oposição, deputados governistas contra-atacavam lembrando que o senador Bernardo Pereira de Vasconcelos, o “Deão da Ordem”, emitira normativa em 1838, quando ministro da Justiça, determinando a alforria dos escravizados que estavam servindo nas fileiras farrapas e se apresentassem às forças imperiais. No dia 2 de maio, o liberal Joaquim Antão Fernandes Leão discursou: “Eu entendo que o governo naquela época cometeu um verdadeiro atentado contra o direito de propriedade”. Na sequência, Francisco Álvares Machado, ex-governador do Rio Grande do Sul durante o gabinete liberal formado após o golpe da maioridade, lembrou que ainda se alforriavam escravizados com base naquela lei. Interpelando diretamente Ferraz: “Pensa o nobre deputado que esta providência acerca da liberdade dos escravos que se apresentassem é cousa nova, é desta administração? Está enganado: é obra do Sr. Vasconcellos […]. Senhores, não partiu do nosso lado esta ordem; a oposição vai desenterrar os podres de seus capatazes. Esta ordem foi dada pelo Sr. Vasconcellos, e o que se fez agora no Rio Grande foi aplicá-la” (ACD, 02/05/1845, pp. 936-938).

Álvares Machado ainda observou que a oposição tinha todo o direito de conhecer as circunstâncias da pacificação, mas não lhe parecia “prudente” discuti-la no momento. Dirigindo-se a Ferraz, indagou: “Não conhece o nobre deputado que convém ao Brasil inteiro que nós fiquemos em silêncio acerca do Rio Grande do Sul por algum tempo? Se algum ajuste houve, se o nobre deputado não acredita na boa fé do governo, eu digo que ainda assim não tem obrado como bom oposicionista. Eu fui oposicionista aqui muitos anos; mas não ia mergulhar no fundo dos fossos para procurar defuntos […]. Não é bom que sejam chamadas todas estas cousas a exame; porque o que se lucra com isso? Nada: nada há a ganhar e há muito a perder” (ACD, 02/05/1845, p. 938).

Uma das cousas que não cabia remexer era o destino dos escravizados. No dia 20 de maio, Gonçalves Martins confrontou o ministro da Guerra, Jerônimo Francisco Coelho: “Disse-nos que não havia estipulado o governo sua liberdade, mas que podia assegurar à câmara que não seriam eles restituídos a seus senhores, tendo-os mandado vir o Sr. Ministro para esta Corte a fim de lhes dar destino. Pense bem o nobre ministro no destino que lhes deve dar: reflita na posição em que nos achamos, lembrando-se que mais de uma vez os desordeiros do país têm lançado mão destes instrumentos para aumentar suas fileiras e forças numéricas”. Coelho respondeu que não se tratava de ato do governo que só estava aplicando a medida original de Vasconcelos e arrematou: “Não mexa aí”. Gonçalves Martins não se deu por vencido e argumentou que a normativa de 1838 já havia sido revogada e não deveria reger os atos da atual administração, mas ponderou: “Eu não quero insistir neste ponto; se houve alguma cousa, se a tanto chegou a franqueza do governo, desejo que não transpire, que não seja conhecido; e os escravos ignorem que no fim de uma insurreição pode estar sua liberdade […]. Pense Sua Excelência no destino que lhes deve dar, para que não se figure que obtiveram sua felicidade pelos meios que empregaram: e nem vão insultar seus senhores, passeando audazes por suas portas e à vista de seus antigos parceiros” (ACD, 20/05/1845, pp. 161-162).

Em junho do ano seguinte, numa sessão do Senado, o conservador José Clemente Pereira requereu informações sobre as negociações de paz. Lembrou que, quando ministro da Guerra, procurou alcançar a pacificação por meio de anistias e determinou que os escravizados que estavam lutando com os rebeldes não seriam devolvidos aos seus senhores, mas também não seriam alforriados. Caxias, recém-chegado na casa como senador pelo Rio Grande do Sul, entendeu não ser prudente divulgar os termos da negociação, pois ainda havia circunstâncias preocupantes na província após uma prolongada guerra. Imediatamente, Vasconcelos apoiou Caxias e votou contra o requerimento: “para que tocar mais em semelhante objeto que só pode dar em resultado discussões desagradáveis?”, no que foi secundado pelo Visconde de Olinda. Por fim, Clemente Pereira retirou o requerimento (Anais do Senado, 08/06/1846, pp. 156-161). O assunto morreu, a palavra de ordem era o silêncio. Governo e oposição não queriam mais discuti-lo publicamente. Todos estavam comprometidos com os arranjos feitos nas negociações. Não apenas porque fora Vasconcelos quem emitira a normativa de 1838, mas porque quem conduzira toda a negociação com os farrapos fora Caxias, também conservador, embora não integrante do núcleo saquarema.

O modo como se encerrou a Guerra dos Farrapos só pode ser compreendido no quadro das relações diplomáticas do Império. Desde a época joanina, a política externa brasileira se organizava em dois eixos: o britânico, assimétrico e pautado pela questão do tráfico transatlântico e das tarifas alfandegárias; e o platino, simétrico e marcado por disputas sobre as fronteiras e direitos de comércio e navegação. Os dois eixos, usualmente interpretados separadamente pela historiografia, eram interdependentes, como pode ser observado em diversos episódios cruciais da história brasileira no século XIX, desde as invasões da Banda Oriental na década de 1810 até a Guerra do Paraguai e a Lei do Ventre Livre. Quando os liberais assumiram o governo em 1844, as duas frentes diplomáticas estavam em ebulição. O acordo comercial e o tratado antitráfico assinados por Inglaterra e Brasil em 1826 expiravam respectivamente em 1844 e 1845. No Uruguai, o acirramento do conflito entre blancos e colorados e a intervenção do presidente argentino Juan Manuel de Rosas reacendiam as questões platinas. Nesse contexto, o governo achou prudente acabar de uma vez por todas com a guerra no Rio Grande do Sul, mesmo que para isso tenha sido necessário indenizar generosamente os líderes rebeldes, postura diferente da adotada em outras rebeliões provinciais. Os libertos, por sua vez, não deveriam receber alforria incondicional, por tudo que eles poderiam representar de ameaça à instituição da escravidão, já na defensiva pela pressão britânica contra o tráfico.

Os soldados negros que sobreviveram àquela tenebrosa madrugada de novembro no Cerro de Porongos se depararam com um futuro incerto. Cientes de que estavam sendo traídos, muitos conseguiram fugir ou encontrar proteção. Quando assinou a rendição em Ponche Verde, Canabarro entregou noventa remanescentes ao exército imperial. De lá, eles foram enviados ao porto de Rio Grande, mas dez puderam escapar antes da embarcação zarpar. No dia 25 de agosto de 1845, setenta e sete libertos chegaram ao Rio de Janeiro na barca Triumpho da Inveja. Eles passaram a viver em instituições militares da Corte, como o Arsenal de Guerra. Não foram devolvidos a seus senhores e eram oficialmente libertos, mas na prática ficaram sob regime de tutela, em condição semelhante à dos africanos livres resgatados de navios negreiros apreendidos após a lei de 1831. Os farrapos negros serviram de moeda de troca no conchavo que selou a pacificação, para que a elite política imperial e a classe senhorial pudessem sustentar a imagem de que a instituição da escravidão não fora arranhada. Assim, todos voltaram a dormir tranquilos, pensando que os escravizados continuariam a ignorar que no fim de uma insurreição poderia estar sua liberdade.

Excelente!!! Parabéns pelo artigo.