No começo de 1568 eclodiu uma rebelião de mouriscos em Granada (na época reino na região sudeste da Espanha), que se estendeu por toda a região, em especial no vale das Alpujarras. Sob o reinado de Felipe II, a Monarquia Hispânica buscava a assimilação de grupos minoritários como os mouriscos, adequando seus costumes aos da sociedade católica contrarreformista. Ainda que desde os batismos forçados de 1501-1502 houvesse uma busca pela conversão dos muçulmanos, a partir do reinado de Felipe II, a pressão sobre os mouriscos se torna mais incisiva. Dentro deste cenário a população descendente dos muçulmanos que habitavam a região por séculos, protagonizou o conflito que durou até o inverno de 1570, com conotações de uma guerra civil. Lembramos que a primeira Guerra de Granada se deu na virada do século XV para o XVI provocada por batismos forçados.

Esta segunda Guerra de Granada (também designada Guerra, ou Revolta, das Alpujarras), mobilizou, senão todos, boa parte mouriscos do reino e, embora não tenha sido a única revolta mourisca, pode ser considerada a mais traumática e com consequências duradouras. Suas raízes estão situadas na forma ineficiente de conversão ao cristianismo, no abuso de senhores, religiosos e da própria Inquisição em questões econômicas e sociais, bem como na edição de medidas que obrigavam os mouriscos a abrir mão de sua identidade. Mesmo ao passar pelo batismo coletivo e forçado, os mouriscos granadinos muitas vezes continuaram com as suas práticas cotidianas, ainda que dissimuladas, sedimentando na sociedade hispânica a crença na sua falsidade religiosa pela impossibilidade de assimilação. A questão mourisca correspondeu a uma disputa pelas almas desse coletivo, sempre acompanhada de desconfiança e vigilância.

Este levante costuma ser associado aos debates sobre a posterior expulsão dos mouriscos da Espanha, ocorrida entre 1609 e 1614.

Vale ressaltar a heterogeneidade dos mouriscos, diversos quanto à conversão, nos costumes, idioma falado, lido e escrito (romance, árabe) e a incorporação do dialeto escrito, o aljamiado (que surge nos séculos precedentes e corresponde grosso modo a um espécie de castelhano romance grafado com caracteres arábigos), sociabilidades (casamentos mistos ou alianças com a coroa); variando conforme a época, local de assentamento (urbana, rural ou litorânea), posição e redes sociais ou época dos batismos. Nas outras regiões peninsulares da Monarquia os mouriscos foram convertidos e assimilados em graus e épocas diferentes.

A revolta granadina pode ser descrita como um conjunto de levantes num reino com diversidade geográfica e demográfica, tendo sido objeto de vários escritos, como os dois produzidos durante o conflito e publicados impressos bem depois dos eventos: Guerra de Granada (1627) pelo nobre, diplomata, humanista, poeta, historiador e bibliófilo, Don Diego Hurtado de Mendoza, e Historia del Rebelion y Castigo de os Moriscos del Reyno de Granada (1600), por Luis del Marmol Carvajal (soldado, responsável por suprimentos e aspirante a cronista real) que inauguram a sua historiografia. As narrativas de Hurtado de Mendoza e Marmol Carvajal são as primeiras a abordar o evento valendo-se de estilos e fontes diversas.

A primeira narrativa circulou originalmente como manuscrito e foi impressa 52 anos depois da morte do autor (1627). Este texto serviu a Marmol na composição de sua Historia del Rebelion…, que incorporou fontes adicionais (profecias, panfletos, cartas etc.), característica da produção de escritos da época moderna, já que noção de autoria ainda estava em formação (FOUCAULT, 2007). Marmol finalizou o seu escrito na primeira metade da década de 1570 e apesar de autorizado a publicar, somente o fez em 1600, quase 30 anos depois de encerrada a revolta e pouco antes de falecer. Estas demoras têm sido associadas a algum tipo de receio por parte dos cronistas.

Esta revolta costuma ser atribuída à reação diante da referida pressão que sofriam os mouriscos para abdicar de qualquer prática cultural ou costume com vestígios do passado muçulmano. As crônicas apontam para outros elementos instigadores: a presença de alfaquíes (juristas ou especialistas muçulmanos) e monfíes (exilados ou bandoleiros) com a sua “propaganda” de estímulo para que a população empobrecida, explorada, marginalizada se revoltasse. Aliado a isso, acontecia uma circulação de profecias que anunciavam a volta do Islã à Península Ibérica junto com pressões fiscais e da Inquisição, com crescentes confiscos de bens.

Até meados da década de 1560, os dispositivos legais para aculturar os conversos adotavam certa moderação. No final do ano de 1526, Carlos V publica uma legislação assentada em instruções de uma junta de eclesiásticos para restringir práticas não católicas. Estas medidas foram suavizadas por ofertas em dinheiro ao imperador, somando-se a pressões fiscais. Em 1533, um acerto determinou a contribuição total de 80 mil ducados de ouro à coroa, garantindo alguma leniência por 40 anos (entre 1526 e 1566).

A situação na qual imperava mais a instrução do que a repressão se altera com a edição das determinações reais de 1566 e 1567 por Felipe II. Sem grandes novidades, estabeleciam que os mouriscos não mais poderiam falar ou escrever em árabe, nem possuir livros ou contratos de diversos tipos nessa língua, deveriam ainda mudar seus nomes para denominações castelhanas. Impedia-se o uso de certas roupas, tecidos, adereços decorativos, de higiene (como frequentar banhos públicos) e práticas dietéticas. Teriam que observar costumes cristãos em cerimônias de casamentos, falecimentos ou festas, mantendo portas e janelas abertas, abdicar de danças típicas (zambras) e do uso de instrumentos musicais e cantos mouriscos. Tratava-se de restrições sobre “manifestações culturais ainda que carregadas de conteúdo religioso” (BLANCO, 2001). Somava-se a proibição a todos os mouriscos de possuírem armas e escravos negros (gazíes).

A questão mourisca efetivamente é tratada no âmbito de uma sociedade providencialista escolhida por Deus para que o catolicismo fosse o único credo. Para além do controle social, as populações dos reinos hispânicos passam pela eliminação da diferença que, embora presente na Idade Média, sofria avanços e recuos, dependendo da situação entre governantes cristãos e emires muçulmanos, no decorrer do processo de tomada de territórios.

Com um começo confuso, o levante de mouriscos no século XVI, passou por uma fase lenta e desgastante, concluída com a distribuição de boa parte dos mouriscos granadinos para outros reinos hispânicos, além da escravização de muitos (entre 25 e 30 mil).

Os conversos, começam a planejar a conspiração entre os membros de sua elite, entendida depois como um erro, pois 800 mouriscos dos distritos adjacentes estavam a postos no Natal de 1568 com intuito de penetrar na cidade e saquear os bairros cristãos. Mas, no último momento, os mouriscos cancelaram o ataque pelas fortes nevascas nas montanhas. Apesar disso, a manobra serviu como declaração de guerra e, nas montanhas, muitas vilas se levantaram em revolta (HARVEY, 2005).

Os líderes da rebelião foram os mouriscos Aben Humeya (Fernando de Córdoba e Valor) e depois de sua morte, seu parente Aben Aboo ou Muley Abadía Aben Abóo (Diego López). Ambos foram homens da elite mourisca, de temperamentos diferentes, que usaram nomes arabizados.

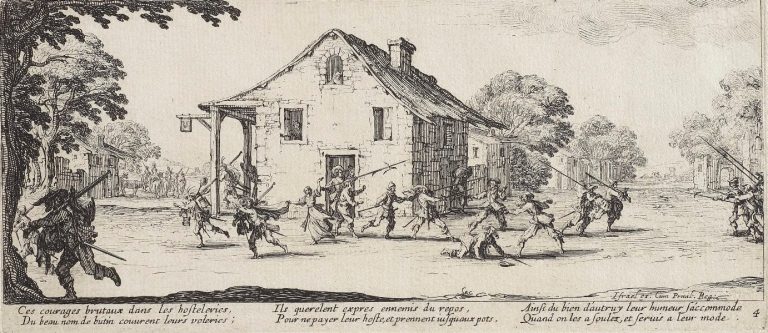

O repertório dos episódios de violência dos “hereges rebeldes que cometiam abominações e maldades” relatados envolve repetições de ações: de iconoclastia em igrejas, saques e roubos, agressões com socos, órgãos internos removidos a facadas, incendiar juízes, alcaldes, padres, arremessados das janelas. As mouriscas concluíam os ataques dos mouros a unhadas, pauladas e chutes. Sacrilégios usavam toques de tambor, além do saqueio de casas, enterro de vítimas em muladar (onde se punha o lixo), assassínio de mulheres e crianças (a maior manifestação de fé no cristianismo causava maior suplício apesar da oferta de conversão ao Islã). Podemos atribuir as ações da multidão em massacres assim a uma expressão da alma primitiva do povo, empurrado pelo contexto e eventos a um ódio patológico (DAVIS, 1973) Estes atos faziam parte dos massacres de mouriscos desde os primeiros momentos da revolta. (ESTRELLA, 2020)

Mapa dos principais focos da rebelião:

Figura: Segunda Guerra das Alpujarras, principais focos da rebelião (fonte: Wikipedia- CC-BY-SA-3.0)

A demora de Felipe II em agir teria permitido o avanço dos mouriscos no início, ainda que começassem os recrutamentos para a reação e as galeras estivessem em alerta para impedir reforços de África. Para alguns seria prova da incompetência do monarca e, para outros, sinal de uma avaliação da participação de forças do Islã no levante, o que se demonstrou acertado já que o apoio externo nunca se concretizou: os turcos estavam ocupados em outros empreendimentos e a ajuda de Argel não resultaria nem decisiva nem fácil (VILLANUEVA, 1984). Chama a atenção ainda o fato de a Espanha estar desabituada com a guerra interna, somando-se ao esforço da coroa por manter a revolta secreta. (BRAUDEL, 1995)

O final de 1569 marca um banho de sangue na vila de Galera, tomada em novembro pelos mouriscos. Agindo de forma imprudente, Don Juan de Áustria, jovem belicoso e de grande ânimo, como Marmol o qualifica, foi o responsável não apenas pela morte de muitos dos rebelados mas também pela perda de vidas de muitos “principales” do exército cristão. O que diz muito sobre o meio irmão do rei, e a determinação dos moradores da vila na defesa de seus lares contra as esmagadoras adversidades, além da habilidade dos mouriscos na coordenação do movimento das tropas para enganar o inimigo (HARVEY, 2005). Os espanhóis perderam mais de 600 homens e mais de mil armas e os mouros perderam 400 homens e muitas mouras capturadas.

Por volta de 1570 a polarização entre mouriscos e cristãos passa a afetar as relações em todos os lugares da Espanha com a presença de conversos, o que iria piorar. Para Marmol, a revolta desagregou relações sociais entre amigos ou compadres.

O levante foi considerado debelado no começo de 1571 após uma guerra com duas faces: a real, confusa e decepcionante, guerra de montanhas, cheia de surpresas, de dificuldades e de terríveis crueldades (BRAUDEL, 1995) e marca a decadência do reino de Granada pela perda de um grande número de mouriscos deportados para outros reinos, sobreviventes miseráveis, doentes e alguns escravizados por um conflito do qual um bom número sequer participou (moriscos de paces).

O desfecho sangrento das mortes, a devastação e o despovoamento de parte do reino (80 mil reassentados) proveniente da guerra, serve como justificativa para a posterior expulsão dos mouriscos da Espanha, assunto que acirra discussões a partir dos anos 1580.